家づくりの成功談と失敗談

家づくりは多くの方にとって一生に一度の大イベントです。できることなら失敗したくないと思うのが普通でしょう。

ただし、よほど設計上のミスがなければ家づくりにおいて大きな失敗はしないものです。デザイン設計や間取り設計は素人であっても、専門家が確認してくれます。

結果的に、ハウスメーカーや工務店、建築事務所のデザイナーが最終的な監修をしてくれるので不安に思うことはありません。

失敗と思うことがあるとすれば、あそこはこうしておけばよかった、というような後悔の念でしょうか。ここでは家づくりの成功談とちょっとした失敗談を紹介します。

目次

成功への鍵:家づくりの計画と準備

家づくりの成功の鍵となるのは、計画と入念な準備につきます。確固たるコンセプトがあれば、計画や準備に揺らぎもないでしょう。

ただし、コンセプトといっても最初はぶれぶれだと思います。いろいろな住宅を見て展示会に足を運んでみると、よいところばかりが目に入ってくるので「あれもいいこれもいい」となってしまいます。

結果としてすべてが思うようにいくわけではないので、筋の通ったコンセプトをしっかり確立することが大切です。

ビジョンを明確にするための初期計画

まずは初期段階です。以下の3つのステップを考えてみましょう。

- 現在の生活の問題点

- 理想の暮らしのイメージ

- 優先順位は?

最初からゴールが見えていたら申し分ないのですが、そういうわけにもいかないでしょう。家づくり後のイメージがつくように一つずつ積み上げていくしかありません。

まずは、現在の生活の問題点です。借家で自由度が少ない、手狭になった、冬が寒いなどさまざまだと思います。

こうなったらいいな、といった理想の暮らしをイメージします。広々としたリビングでの家族団らんを思い描くだけでモチベーションも上がります。

優先順位はどういったものでしょうか。断熱性などの性能面なのか、デザインを重視するのか、収納や動線などの機能重視なのか、より具体的に考えましょう。

リサーチと選択の重要性

気に入った土地を簡単に購入できるわけではありません。まず住宅用地であることが最低限必要です。

さらに住宅用地でも、建ぺい率・容積率、日照制限、宅地造成規制などのさまざまな建築制限があります。

安易なリサーチで土地選びをすると、建築時の制約によって思い描いたデザインの家が建てられないケースもあるので注意したいところです。

そのため、ある程度の希望を伝えて不動産会社にまかせるのが一番です。家づくりも同様で、地場の設計事務所などから選ぶとよいでしょう。

スケジュール管理と予算計画の立て方

ゼロからのスタートを考えるとスケジュールはおおむね以下のようになります。

- 情報収集と予算確保:1~3ヵ月

- 不動産や建築会社選びおよび土地探し:3~6ヵ月

- 打ち合わせと住宅ローン申請、契約:3~6ヵ月

- 住宅建築:5~8ヵ月

- 引き渡し:1ヵ月

以上で同時進行も考えると引き渡しまでに1年から1年半程度のスケジュールとなります。

注意しなくてはいけないのは、スタート時にはすでに予算確保が終わっていることが望ましいことです。予算の確保もできていないのに見切り発車は禁物です。

理想のデザインを実現するためのステップ

不動産会社に土地探しを一任したあとは、建築会社の出番となります。いろいろな業者が乱立しているので、デザインだけを専門に行っているデザイン事務所もあれば、デザインと施工が一体になっている建築事務所もあります。

大手ハウスメーカーとデザイン事務所のタッグもあります。業者に設計士顔負けの図面を提出する方もいれば、漠然とした間取りだけを指定する方もいるでしょう。ここでは、デザインについてさまざまな考察を行います。

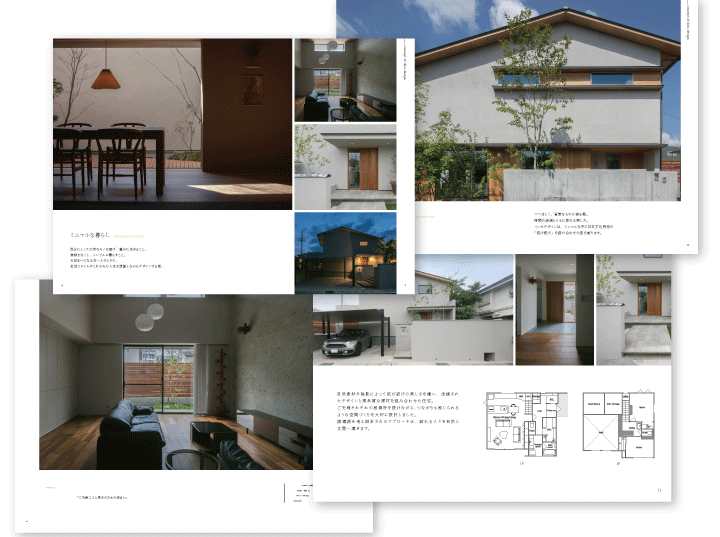

理想のデザインコンセプトを具体化する

注文住宅による家づくりの最大の魅力は自由な空間設計が可能なことです。一般的な分譲住宅では実現できない部分、物足りない部分を具現化できるのが大きなメリットです。

間取りはもちろんですが、リビングの広さや窓の配置や大きさなども自由自在です。

そのためにも、家づくりのビジョンを明確にしてデザインに反映させなくてはいけません。

デザインのプロとの連携

オーナーは、建築士やデザイナーとの連携が欠かせません。オーナーは思いの丈をデザイナーにぶつけることで、その思いを具現化するのがデザイナーであり建築業者です。そのためにも、デザイナーを含めた業者とはよい関係を築きましょう。無理強いやごり押しは禁物です。

動線を度外視した間取りなどは、当然指摘されるので、そこはプロの判断に従ったほうがよいでしょう。

デザインの選択と細部へのこだわり

予算との兼ね合いもありますが、建材や設備、配色など細部にわたってヒアリングが行われます。専門家のアドバイスを受けながら、一つひとつ決めていくことになります。

細かなところまで、思いを巡らせることができない場面もあるでしょう。そういったところはプロにまかせておき、おおむね主張が通ったところで妥協も大切です。

細部へのこだわりを持ちながら、譲れるところと譲れないところの線引きもしっかりしておきましょう。

コスト管理と予算の立て方

最終的な見積もりまで何度も修正されると思います。注文住宅の場合、最初の見積もりどおりにいかないケースも少なくありません。ちょっとした変更で予算が跳ね上がることもあります。

そのため、最初にこのくらいでと考えている予算よりも多めに予算計上しておいたほうがよいでしょう。

予算内で収まればよいのですが、予算オーバーが許容できる範囲でなければ、コストカットも視野に入ってきます。

ここでは、予算内での理想的な家づくりを紹介します。

リセールバリューを期待する

例えば利便性はいいけれど、地価が高く狭い区画しか確保できなかった場合は、住宅を3階建てにする方法も要検討です。

3階建てだと移動が面倒だったり将来的な不安があったりするでしょう。そこは終の住処ではなくリセールを期待する割り切りの良さも大切です。

利便性のよいところは地価の下落が考えにくく、考えて立てられた注文住宅の価値も落ちずに思った以上のリセールバリューが期待できます。

不測の出費に備えるコスト管理

先述していますが、注文住宅の家づくりの場合、予定どおりにいかないこともあります。具体的には費用がかさむことです。柔軟に予算を組んでおく必要がありますが、どうしてもコスト削減をしなくてはいけない場合を考えます。

- 建物の形状を見直す

- 間取りを見直す

- 設備・性能を見直す

- 素材を見直す

どれも見直すことを前提に考えていますが、建物も間取りも設備性能も見直しがたいものでしょう。建材などの素材を見直してコストカットするのも一つの方法です。

設備なども後で交換も可能なので家づくりの時点で妥協も可能です。

※後回し後で交換できるものとして照明やエアコンなどを後付けにするなどです。数十万円のコストカットですが、そういった積み上げでも数百万円になることもあります。

失敗から学ぶ:設計上のミスとその対策

どのような状況で失敗と思うのかはオーナー次第なのですが、家づくりが「自由設計」という曖昧さに原因があるようです。

自由な発想で家づくりを依頼したら、思った感じではなかったこともあるでしょう。ただし、業者との連絡を密にすることで防げる失敗あるいは失敗を最小限にすることが可能です。

思った感じではなかったのが失敗であれば、100%満足しないとそれ以外はすべて失敗ということになります。

家づくりで失敗は許されない思いに囚われすぎて、ハードルを上げすぎている可能性もあります。業者は経験を積んでいるのでこれまでの失敗を次に活かすことができます。

そういった助言も素直に聞ける気持ちの柔軟さが必要です。

設計段階でのコミュニケーション不足

建築会社や職人さんとは良好な関係を築きたいものですが、自分の家を建てるのだから思いはしっかり伝えましょう。設計段階でのコミュニケーション不足は失敗の元になる可能性が高いです。素人だけに図面を見てもピンとこないことも多く、ここはこうしているといった施工時にもしっかり説明してくれる仲介者がいれば安心です。

実用性を無視したデザインの失敗例

よくあるのが実用性とデザインのアンバランスです。これの厄介なのは引き渡し後ではないとわからないことです。

住んでみて初めてわかることです。場合によっては後悔してもしきれないので、設計の段階でもいいので、自身でイメージを働かせて創造力豊かに考えることが必要です。

具体例をあげると、浴室にテレビを置いたけども誰も使わなかった、というのはよく聞く話です。ちょっといいなと思うことも、一度立ち止まってしっかり考える必要があります。

フレキシビリティ不足による後悔

家づくりによるフレキシビリティ不足は、設計に柔軟性が足りないといった意味です。これは、将来の変化に対する予測や対応が十分ではないと考えていいでしょう。

今は夫婦2人でも子どもが2人できれば4人家族になります。先々では子どもが独立するので夫婦2人になりますが、親の介護で同居するあるいは子ども夫婦と同居するなどの状況もあるでしょう。

夫婦2人の終の住処にしても、拡張性が十分でなければ高齢者にとって住みにくい家になっているかもしれません。

家づくりには将来に対する想像力が必要不可欠です。

工期遅延と回避策

住宅の新築工事の工期遅れはそれほど珍しいことではありません。もちろん遅れがないように最大限の努力がなされますが、予期せぬ事態によるものや天候に左右されるなど工期遅れの理由はさまざまです。

遅れによるリスク管理として予備日を設けることも少なくなく、余裕を持たせたスケジュール管理も行われています。

それでも、起こりうる工期遅れについて、できるだけ遅延を防ぐ方法とトラブルのリスク管理を解説します。

綿密なスケジュール管理の重要性

スケジュールに楽観的な部分があったり過密な部分があったりすると、工期遅延の大きな原因になります。

着工部分だけをみれば6ヵ月くらいが相場となります。竣工予定より1ヵ月を超えると遅延がきになってくるでしょう。

少なくとも過密にならないようなスケジュール管理が必要ですが、業者側の都合によって人手不足になるケースもあります。

リスク管理と予防策

予期せぬトラブルによる遅延もあります。天候はある程度計算しているので、工期を設定する際に、天候リスクを十分考慮し、季節に合わせたスケジュールを組むことが大切です。

それ以外のトラブルとなると人手不足の他には資材調達の遅れなどがあります。着工前に確保するのが基本ですが、これまでに届けばいいというスケジュール管理が甘ければ届くのが遅れてそのまま遅延になります。そのため、資材調達も含めた工程管理が大切です。

施工チームとの効果的なコミュニケーション

下請けの下請けとなると、建築会社や工務店なども目が行き届かない部分があります。さまざまな業者が介在し、業者単位で動くので、下請け業者のなかにどのような職人がいるのかの把握が難しい場合があります。さらに孫請け業者までいたら把握は困難です。

大切なのは、業者間のコミュニケーションですが、業者間での連絡はそれほど多くないようです。

この点は、建築を一手に引き受ける建築会社のリーダーシップに頼る部分が大きいでしょう。

アフターケアの重要性と成功事例

住宅完成後はすべてが新しく生活するのが楽しくてしょうがない時期です。一方で住み始めると同時に気になる部分が出てくることも少なくありません。

思ったようにできてないな…そういったことがあれば、迷わず建築会社に連絡してみましょう。アフターサービスの保証範囲内であれば無償対応してくれますし、たいていの場合不具合があると判断された場合はサポート対象となるはずです。

ここではメンテナンスとアフターケアの重要性を解説します。

定期点検とメンテナンスの重要性

リフォームなどの大きなメンテナンスは10年ごとあるいは20年ごとにやってきます。それ以外に不具合があれば随時対処することになりますし、新築当初であれば、引き渡しから1年は建築会社のサポート対象となるケースがほとんどです。

もちろん、サポート内容などが契約書などに明記されている必要があるので、事前の確認が必要です。もっとも、アフターサポートのない建築会社は皆無でしょう。

アフターケアで価値を維持する

リフォームは当然行うとして、何かあったときのメンテナンスはとても重要です。これは資産価値を維持するためです。

通常、住宅の価値は20年でゼロになるとされています。これは不動産会社の査定によるもので、需要があれば高く売れますし、必要な人にとってはお金を出す価値があるものです。そういった価値を維持するためにも、住宅引き渡し後のアフターケアは随時行うようにしたいものです。

イッカデザインのアフターサービス

イッカデザインでは、住宅の品質を保つための定期的な点検とメンテナンスを行っています。

6か月点検:引き渡し後の最初の点検で不具合箇所などをヒアリング&点検

2年点検:建材や住宅機器の短期保証の終了にあわせた点検

5年点検:シロアリや雨漏りの点検をメインに細部に渡る点検を実施

10年点検:防水など水回りの点検をメインにリフォームの相談など

点検時期が近づいたら担当者が日程の都合を伺っています。こまめな点検およびメンテナンスで不具合部分を可視化することで住宅の資産価値を維持します。

まとめ

注文住宅には失敗がつきものです。失敗があることを前提にして、それが許容範囲であればよしとする柔軟性を持つことが大切です。

動線や視線などに考えが及ばない例も少なくなく、住んでみてわかることが少なくありません。

その部分は、最初の想像力が必要になりますし、建築会社やデザイン事務所などの助言にしっかり耳を傾けるようにしたいものです。

無料でお送りいたします